|

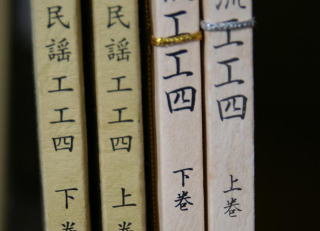

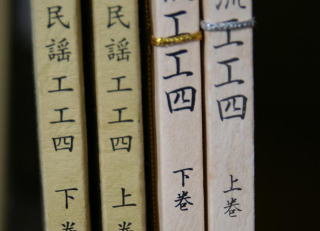

工工四ついてのお話です。 |

|

|

|

〈勺〉や人偏に工 | |||||||

| 〈合〉より下の音 〈合〉より下の音があります。 三線では、演奏中に〈合〉より低い音を出すことはできません。しかし、歌(声)の方では登場します。声楽譜付きの工工四では、〈合〉より低い音の表記が見られます。 『声楽譜付 野村流工工四 上巻(野村流音楽協会)』では〈勺〉〈凡〉〈才〉と書かれています。同工工四の説明を見ると、 〈勺〉=〈尺〉の1オクターブ下 〈凡〉=〈中〉の1オクターブ下 〈才〉=〈上〉の1オクターブ下 ということです。ただし〈凡〉は、〈勺〉から〈才〉への経過音として登場するだけだそうです。つまり、途中で通過するだけで、特に意識されない音という意味でしょう。 一升瓶の「升」の10/1が「合」、「合」の1/10が「勺(しゃく)」、その1/10が「才(さい)」ということで、この漢字が用いられたようです。「凡」については、『明清俗楽譜から採ったのである』との記述が見られますが、「ぼん」なのか「はん」なのか、よくわかりません。 「野村流古典音楽保存会」の工工四では〈厘〉〈毛〉が見られます。「野村流音楽協会」の工工四と比較しましたところ、これらは〈勺〉〈才〉と同じです。〈凡〉に対応する記号はありませんでした。 八重山の工工四を見ますと、大浜安伴氏のものでは〈勺〉が、竹富島工工四には〈厘〉が用いられています。いずれも、前出の工工四に基づいているようです。竹富島工工四には、「野村流古典音楽保存会」の著作権使用許可まで載せられていて、その記号などの出所がわかるようになっていて好ましいです。 人偏のついた音 さて、今度は高い方。

『琉球三味線寶鑑』の「附録」にある「同音表」「倍音表」を見ると、口偏の文字は見られますが、人偏はなく、人偏の位置に縦棒を付した文字が出ています。また、邦楽の三味線に使われる楽譜には、 「2の糸(中弦)は漢数字、3の糸(女弦)は算用数字、1の糸(男弦)は漢数字に人偏をつけたもの」 というように勘所を表すものがあるそうです。 私の想像ですが、これらの「人偏」「口偏」は、漢字ではなく1オクターブ上という印」「同音という印」ではなかったかと思うのです。そう思うと、漢字ではなく記号のような気がしてきませんか? 〈尺〉の種類(参考にどうぞ→〈尺〉がわからない)

読み方については、よくわかりません。上に棒のあるものを「じょうしゃく」と読む友人もおりますが、そうしますと、下に棒のあるものを「げしゃく」と読むことになり、勘所の一つ〈下尺〉と聞き違えて都合が悪いような気もしますが、尺の高低を話題にしているときなら〈下尺〉と間違える心配はないですかね。 工工四は声に出して読むためのものではありませんので、いわゆる「なんて読むの」という質問には苦労します。もし、「これが本当の読み方だ」というのをご存じのかたがおられましたら、是非教えてください。 |

|

工工四の文字 | ||||||||||

普通、こういう疑問にぶつかっても、あるいはぶつけられても、その場で「ま、いっか」と通り過ぎてしまいます。 『工工四』は、中国の『工尺譜』をもとに作られている。という説明は、よく見るのですが、『工尺譜』というものがよくわかりません。『中国と琉球の三弦音楽(王耀華・第一書房)』という本が見つかりました。その中に「琉球『工工四』と中国『工尺譜』」という章がありました。 ところが、たいへん専門的な文章でして、読めない漢字がいっぱい。たぶん、読み手が発音することを期待しないで書いてあるのでしょう。それに、音(音楽)についても専門的な研究をしておられるようで、私などとてもついて行ける世界ではありませんでした。 同書が難解だと書きましたが、実際難解です。が、これも著者の研究に対する真面目な姿勢の結果で、著者の研究をすべて理解したければ、がんばって読むしかありません。書籍の宣伝をする気はありませんが、もっと詳しく調べてみたい人はこの本を読んでおくべきでしょう。おそらく、この本以上に『工工四』の成立について詳しく研究した本は見つからないと思います。 さて、『工工四』について知りたければこの本を読みなさい。では不親切ですし、このHPは「疑問に答える」がモットーですので、不完全ながらも、『中国と琉球の三弦音楽』を拾い読みしながら『工工四』について書いておこうと思います。 著者も私のようなにわか研究者のことを考えてくださったらしく、「まとめ」という箇条書きの説明が章の最後に書かれています。その一つを転記します。

ご覧の通り、『工工四』は『工尺譜』をもとにしているのですが、どうやらそれだけではなく、他の要素も取り入れ、さらに、沖縄なりの独創性も入っている。ということです。 ここで、『工尺譜』について受け売りさせて頂きます。 『工尺譜』は「音程譜」だと書かれています。つまり、一つの文字が一つの音を表している。「なんだ、『工工四』と同じじゃん!」と思った人はこの先をよく読んでください。『工工四』は「指使い」を表したもので、音そのものを表してはいません。説明するのに一番わかりやすいのは、本調子と二揚を考えることでしょう。同じ〈上〉でも、本調子のときと二揚のときでは、音の高さが違いますよね。でも、勘所は本調子でも二揚でも同じ=中弦を人差し指で押さえる=になります。つまり、『工工四』は指で押さえる場所=勘所を示した楽譜なのです。同書では「指位譜」と書かれています。 せっかく『工尺譜』を参考にしたのに、なぜ『工工四』も「音程譜」にしなかったのか? 同書にはその点について結論を出していませんが、中国三弦の古い記譜法=一名『天干譜』というものと『工工四』との関連を示しています。この『天干譜』は『工工四』と同様「指位譜」で、しかも基本となる調弦が沖縄三線の本調子と同じなのだそうです。(『工尺譜』での調弦は、沖縄三線の本調子とは違うものです。詳しくは、「工工四の文字(後編)」で)ただ、使われている文字については、『工工四』とまったく異なっており、『工工四』が『工尺譜』とより近い関係にあることは間違いなさそうです。 さて、『工工四』の文字に戻りましょう。「合、四、上、尺、工、六、五(六と五が逆になっていますが、『工尺譜』ではこの順序だそうです)」というのは、もともと『工尺譜』にあった文字。「合、四、上、尺、工、六、五」の次は、人偏に「上」の文字となっています。(『工尺譜』では、「五」の次が「上」の1オクターブ高い音になります)『工工四』の人偏を付けた文字もここからきているのでしょう。 『工工四』には、この他に「乙、老、中」と数字の「七、八」といった文字が使われています。これらは『工尺譜』にはないわけです。同書のまとめを見てわかるように、「七、八」は二四譜にありますので、そこから取り入れたと考えればよいのでしょう。「乙、老、中」は『新しい要素として』とありますが、その出所はどこなのか。このあたりの考察は、中国三弦の調弦と音階の話につながっていきます。これがまたおもしろいんですよ。 |

|||||||||||

| ここまで、『工尺譜』が「音程譜」であることと、そこに使われている文字が『工工四』にも使われているということを説明しました。続きまして、『工尺譜』になかった文字が付け加えられた理由について考えます。 さて、現存している『工工四』で最も古いのは、屋嘉比朝寄による工工四で、『屋嘉比工工四』と呼ばれるものです。これには、「唐ノ(の)工六四」というのが最初に書かれていて(中国の「老八板(ラオパーパン)」という曲だと言われています)。その最初の文字が〈工工四〉から始まる(ふりがなも「工=コン」と、「四=ス」の文字が書かれています)ので、『工工四(くんくんしい)』と呼ばれるようになった。と言われています。使われている文字は「合、四、上、尺、工、六、五」と、「人偏に上」です。このほかの曲=沖縄の曲では、先の「合、四、上、尺、工、六、五」の他に「乙、老、中、七、八、九」の文字が使われています。これは、現在使っている工工四と同じですね。 中国の『工尺譜』はには〈七〉〈八〉〈九〉はありませんが、同じ中国の『二四譜』という楽譜は、これらの数字で表されているそうです。 残りは、『工工四』で見慣れた「乙、老、中」という文字です。『工尺譜』に「乙」はあるそうですが、「老八板」には見られませんし、数字で表される『二四譜』にもありません。これらの文字を取り入れたのは、沖縄の人だと考えられるわけですが、なぜ『工尺譜』にない文字が必要だったのか。どうしてその文字にしたのか。気になりますね。 これは、中国三弦と沖縄三線の調弦、ならびに楽曲で使う音が関わっているようです。 音の高さを図にしてみました。上へ行くほど、音が高くなっていきます。(ミとファ、シとドの間が狭いことについては説明しませんが、こういうものだと思ってください)

〈上〉〈尺〉がもともと中国で使われていた文字ですので、それぞれ近い音に当てはめた。ところが、沖縄ではその間の音も使うぞ。どうしようか。えーい、〈上〉と〈尺〉の間だから〈中〉、ちょうど中指で押さえるしー。みたいな。という理解でいかがでしょうか。 さらに高い音。 「五、六」については、冒頭で書きましたように『工尺譜』では逆(六より五が高い)になっていますが、『工工四』では〈五〉より高い音を六とし、その先に「七、八」を使っている点で、潮州音楽の『二四譜』(「二、三・・・」と数字を用いているそうです)の影響も考えられるとしています。 これまで、『工尺譜』の「合、四、上、尺、工、六、五」を基礎としていますと何度も書きました。同書にもそう書かれているのですが、文中に「工、凡、六」と「四、乙、上」の記述があります。屋嘉比工工四の「唐ノ工工四」には「凡」と「乙」は出てきません。 三線を演奏する人は思い当たるでしょう。『工工四』では〈合〉から〈尺〉までの間に7つの音がありますが、1曲に使う音は5つ程度です。使う音で、曲の雰囲気もある程度決まってきますよね。「凡」と「乙」は使われることの少ない文字だったのかもしれません。少なくとも「老八板」には使われない音だったということでしょう。 〈凡〉を見て思い出したのは、野村流音楽協会の『声楽譜附『工工四』』に書かれた「凡は明清楽譜から採ったのである。」のことです。この〈凡〉のことなのかもしれません。(「〈勺〉とか人偏に工とか」参照) 私に書けるのはこれくらいです。残念ながら、『工尺譜』にあのような漢字が使われている理由まではわかりませんでしたが、とにかく、沖縄三線の『工工四』が『工尺譜』からどのような影響を受けたかを考えることはできたと思います。 私の説明は『中国と琉球の三弦音楽』という本を読んで書いた感想文のようなものですので、この先を詳しく知りたい人は、同書を是非。 「ねえ、工工四の文字って、なんでこんなのを使っているの?」 と、人から聞かれたときには、やっぱり「中国の『工尺譜』ってのがもとになっているらしいぜ」と言うしかないでしょうけれど、それでも、今までよりも少しだけ胸を張って言えるようになった、気がします。 |

|

ドレミと工工四 | |||||||||||||||||

| 「私より、一コ上なんだー。おねーさんだー」 24歳の人が25歳の人に(うれしそうに)こんなことを言うことがあります。すぐそばで聞いている女子高生が「ふん、どっちもおばさんじゃん」と鼻で笑っているという殺伐とした光景とは関係のない、三線の音の「一つ上」について、ドレミの話を交えてスタートです。 三線の世界でも、「C」とか「D」なんていう言葉が普通に聞かれるようになりました。若い人が増えたおかげか、西洋の楽器といっしょに演奏することがめずらしくなくなったためか。理由はともかく、三線をやっていて「ドレミ」で音を考える人も多くなっているようです。 ということは、「29歳」の一つ上が「30歳」であるように、「C」の上は「D」だし、「ド」の上は「レ」です。ところが、一つと言いましてもその一つの大きさが・・・

そういう質問は、三線しかやったことのない、しかも「ドレミ」と三線が絶対結びつかなかった時代の私には聞かないでほしいのですが、聞かれちゃったらしかたありません。無理にでも説明してしまいましょう。ということで、ドレミとCDEの話からです。 「ドレミファソラシド」は「CDEFGABC」です。調べたところでは、「ドレミ」はイタリア語。「C(シー)D(ディー)E(イー)」は英語だそうです。「C(ツェー)」とドイツ語で呼ぶ人もいますが、ドイツ語の場合は「B」の代わりに「H(ハー)」を使うそうです。 と、最初からわかりにくい話をしていますが、つまり「ドレミ」も「CDE」も音の高さを違う国の言葉で表しているだけだということです。 じゃあ、日本語では?いい質問です。日本語では「ハニホ」です。そう「イロハニホヘト」なんです。「ハニホ」って、中途半端なところから始まっているのね。と思います?よく見ると「CDE」と同じなんですよ。つまり、「A」に当たるところが「イ」ですから、英語と同じところからスタートしているのです。「ハ長調」っていう言葉を聞いたことがありますよね。この「ハ」は「C」つまり「ド」の場所と関係があるわけですが、これ以上は私の手に負えなくなりますので触れずに進みます。 もう一度まとめ。「CDE」も「ドレミ」も同じ意味だと考えてください。 (音楽通の人は、移動ドの考え方や音名と音階の違いなどを言いたくなるでしょうけれど、ぐっとこらえてください)

|

||||||||||||||||||

|

三線の勘所と「ドレミ」「CDE」との関係を見てみましょう。 ○本調子の勘所とドレミ ここでは、本調子の勘所と、「CDE」「ドレミ」とを並べてみました。 女弦と男弦が「ド」で、調子笛の「4」。だから、「4の本調子」と呼ぶことがあります。 同様に、男弦と女弦が「C♯」なら「5の本調子」、「D」なら「6の本調子」になります。 図の中の小さな文字〈合〉などは勘所ですね。三線の音は、指の位置で微妙に変わってきます。必ずしもここに書いたとおりとは限らないわけですが、ほぼこのような音だと考えて良いはずです。ただし、〈尺〉はたいへん変化しやすい音です。「4の本調子」の〈尺〉は、「A♯」から「B」の間を動いているのです。このあたりの説明は、「〈尺〉がわからない」をご覧ください。

ご覧の通り、「4の本調子」の場合は、「♯」や「♭」のつかない音ばかりに勘所が当たっています。いわゆる琉球音階の「ドミファソシド」を考えるときにも好都合ですね。琉球音階については、少し後になってからお話をさせていただくとして、次は、二揚と三下げについて見てみます。 |

||||||||||||||||||

| ○本調子以外の勘所とドレミ 続いて、「本調子」「二揚」「三下げ」の関係を見てください。一つの図に並べてみました。 「4の本調子」を基準に、二揚にした場合と三下げにした場合です。 本調子を二揚にする=中弦を「全音」上げるということになります。 つまり、中弦を「F」→「G」にします。 〈七〉の音は、本調子の〈尺〉のように変化する部分です。 本調子を三下げにする=女弦を「全音」下げるということになります。 つまり、女弦を「C」→「A♯」です。 〈七〉の音は、本調子の〈尺〉のように変化する部分です。ですが、三下げは沖縄民謡で多用される調子ですので、〈七〉=「E」で問題ないと考えられます。 〈尺〉は、ほとんど使いませんが、使う場合は「B」の音が多いでしょう。指をしっかり伸す必要がありますね。

この図をプリントして、「アルファベット側」と「勘所側」の二枚に切り分けます。すると、二枚の紙をずらすことで「4の高さ」以外の「5」や「6」や「3」などの高さも確認できます。まあ、やる人はいないでしょうけれど。 さて、これでやっと最初に話をしかけた「一つ上げる」になるわけですが、すでに終わってしまったと言えるかもしれません。とにかく、次へ行きましょう。 |

||||||||||||||||||

|

さあ、「一つ上げる」話にまいりましょう。 ですが、「ドレミと工工四の関係」をしっかり理解してしまった人には説明は不要かもしれません。逆に、ここを読んでもわかりにくかったときには、もう一度ここまでの説明を見直してください。 ○三下げの誤解 「C−F−C」の本調子で歌っています。 調子笛を見ますと、「C」のところには「4」の数字が書かれています。つまり、「C−F−C」は「4の本調子」ということになります。 ここから二揚にします。中弦「F」を上げます。どこまで上げます?そうです。「G」にします。アルファベットの「F」の次は「G」ですものね。 「C−F−C」の本調子で歌っています。 ここから、三下げにします。女弦「C」を下げます。どこまで下げます? アルファベットの「C」の一つ前は「B」です。女弦を「B」にすると、ダメです。 正解は「A♯(=B♭)」に下げる。 おい!「C」を一つさげると「B」だろう! と画面に右手人差し指を押しつけているあなた。画面の指紋を拭き取ってから、続きを読んでください。 本調子から三下げにするには、女弦を全音下げなければなりません。 アルファベットの「C」の下は「B」です。が、ここは「半音」ですよね。つまり、全音下げるには「A♯(B♭)」まで下げないといけないんです。

三下げがうまくできないという人には、このあたりを誤解している場合、あるいは、感覚的に「一つ下げる」のが半音になってしまっている人に多いと思います。 下の図に、二揚、三下げの弦の高さを示してみました。

○「本調子」のキーを「一つ上げる」ときの誤解 4の本調子で歌っています。「ちょっと低すぎるなあ。一つ上げよっと」という場合、どうします? まず、中弦を上げて「4の二揚」にする。その中弦に合わせて、男弦と女弦を上げ、本調子に合わせる。これでできあがり。 私もそうします。で、できあがったのは「6の本調子」ですね。 おいおい!「4の本調子」を一つ上げたんだから「5の本調子」だろう! と、右手の甲を画面にぶつけたあなた。手をさすりながら続きを読んでください。 調子笛に書かれている数字は、半音ごとに増えていきます(上の図参照)。 つまり、「C=4」で、「D=6」なのです。じゃあ、「5」は?そうです。「C♯」なんです。 「4の本調子」の中弦は「9=F」で、二揚にすると「11=G」になりますよね。ほら、数字が二つ増えています。この中弦に合わせて男弦と女弦を上げると、当然数字が二つ増えて、「6の本調子」となるわけです。これも、上の図を見ていただければわかります。 ○まとめ 三線を持っていて、「一つ上げる」「一つ下げる」と言った場合、先ほどの説明にありましたように「全音」の上げ下げをすることが多いでしょう。 一方、調子笛を使って音の上げ下げを考える場合、調子笛の数字が「半音ずつ」に区切られていますので、「一つ上の音」というのが「半音上の音」ということになります。 このように、同じ「一つ」でも意味の違ってくる場合がありますね。 |

||||||||||||||||||

|

○琉球音階とドレミ 琉球音階は、「ドミファソシド」ということにしておきましょう。これは「ドレミファソラシド」から「レ」と「ラ」を引いたものになりますよね。 それを勘所と照らし合わせてみると、どういうことになるのでしょうか。

この図にはおかしなところが2つあります。 まず、左側。琉球音階はドミファソシド。そこで終わるわけではありません。さらに高い音が「ミファソ・・・」と続くはずです。ところが、使わないはずの「レ」=〈五〉はよく使う音なのです。つまり、琉球音階に当てはまらない「レ」が、実はよく使われている。かえって「ミ」=〈六〉の方が使う頻度が低そうです。この点について、理論をしっかり勉強した人なら説明できるのかもしれませんが、私にはよくわかりません。その方が曲として落ち着くから?それとも、琉球音階というものがそもそも幻想なのか?とにかく、理論というのは説明のための言葉です。当てはまらない部分には理論を当てはめないことにしましょう。 もう一つは、右側。これまでに〈尺〉=「シ」の音が移動するという話をしてきましたが、ここでは「シ」=〈六〉=[E」です。でも、左手中位の場合は図の「E」に素直に当てることが多く、「D♯」に近づくということはないと思います。 さて、せっかくドレミの勉強をしましたので、最後に「一揚げ」調子について見てみましょう。ドレミを使うとわかりやすいと思いますので。 |

||||||||||||||||||

|

○一揚げとドレミ 「一揚げ」は、「男弦を2つ上げる」とか「男弦を〈老〉の音に上げる」と言う人がいます。どちらも誤解を招きやすいです。その誤解を解くためには、ドレミに登場してもらうのが一番よいと思います。 基準は、「4の本調子」とします。

「一揚げ」は、八重山民謡『揚古見ぬ浦節』『胡蝶の歌』『引越し節』『諸見里節』などに使われます。『中国と琉球の三弦音楽』(王 耀華著、第一書房)によると、古い録音では、これらの曲の調弦は一定しておらず、同じ一揚げでも、〈合〉=「D♯」よりも高めになっている場合もあるそうです。現在の八重山古典民謡の一揚げは、ほぼ〈合〉=「D♯」で演奏されていると思います。 この種の一揚げは沖縄民謡、宮古民謡には使われないと思ってよいはずです。 琉球古典の「野村流工工四」(野村流古典音楽保存会)の『蝶小節(はべるぐゎぶし)』『東里節(あがりざとぅぶし)』に書かれている「一揚調」は、本調子の男弦「C」を「E」に上げて演奏することになります。つまり、ここで説明した「一揚げ」よりも、男弦が半音高くなっているわけです。しかし、工工四にも書かれているように、本調子で演奏するのが普通になっているようです。 前出の『中国と琉球の三弦音楽』によると、琉球古典の「安冨祖流工工四」にある『古見之浦節」は「唐ちんだみ」と呼ばれる「一揚げ」調子だそうです。この「唐ちんだみ」は男弦を「D♯」で演奏=つまり、今説明した「一揚げ」〈合〉=「D♯」とほぼ同じ調弦だったそうです。今では、ほとんど歌われることが無く、著者は照喜名朝一氏が歌われたものを参考に考察されているそうです。 ところで、この「唐ちんだみ」という言葉から中国を連想しませんか。関係あるみたいですよ。このことについては、「工工四の文字(後編)」をご覧ください。 ○まとめ ドレミと工工四を照らし合わせると、いろいろなことが分かってきます。曖昧だった部分がはっきりすることもあるわけです。 ですが、やはりドレミでは置き換えられない音があることもわかります。その置き換えられない部分が、ただ曖昧なだけなのか、置き換えられない音であることに意味があるのか、判断の難しい部分もあります。時代によって、人の感性も変わってくるでしょう。今の私たちは、ドレミに当てはまるような音の方が心地よく聞こえる場合が多い。ですが、それ以前の人はどうだったのか?ドレミに置き換えられない音を使うことで、美しい旋律を紡ぎ出していたのかもしれません。 工工四をドレミという枠に当てはめてスタートしたこのシリーズも、最後には「ドレミの枠をはずして、音を心で感じましょう」といったまとめになってしまうわけです。 2003,11 |